-

- 授業内容5

授業内容詳細

人類史【後期旧石器時代の人々の祈りを体験する】

作成日 2022年7月

猿から人へ。私たちはいったいどこで「人間」になったのか…。

前回までは160万年前の古代人類ホモ・エレクトスの生活について考え、制作を行ってきましたが、今回は一気に舞台を前へ、今から4万年前の人類祖先の生活についてです。

160万年前と何が変わったか。

ご先祖様の脳の容量はさらに増え、言葉を巧みに扱うことができるようになっていましたが、

生活スタイルは160万年前とほとんど変わらず、狩猟採集をひたすら行っていました。

しかし、彼らはこれまで作ってきた道具とは異なる、「芸術作品」とでも言えるようなものを創り始めていたのです。

子どもたちは布で覆い隠されたこの人型像を両手で触れてみることから始め、

どのような感触なのか、どのようなものを連想するかについて考えていきました。

その後、布を取り去り、これら人型像とご対面しました。

当時はユ-ラシア大陸の至る所でこのような人型像がつくられていました。

なぜこのような特徴のよく似たものをつくっていたのか、子どもたちと考えていきました。

生徒「どれも丸い感じ。」

生徒「どれも女の人。」

生徒「子供でも、おばあちゃんでもない。」

先生「当時の私たちの祖先は今とは違って大自然に囲まれて暮らしていました。 彼らが日常的に触れていた大自然の丸いものって、どんなものがある?」

生徒「ボ-ル。」

先生「ボ-ルは人間が作ったもので、自然の物ではないね。」

生徒「丸い石。」

生徒「果物。」

生徒「卵。」 生徒「種。」

先生「果物、種、卵、そしてこの人型像。これらに共通することって何だろう?」

しばらく沈黙が続く・・・

生徒「あ、はい、先生! どれも生まれてくる?」

この時、あぁ! と、他の子どもたちも気づきました。

皆が発見した驚きの瞬間でした。

人型像に込められた祈り

丸みが強調されたふくよかな女性。

丸みのあるお腹には命を宿す素晴らしい力が宿っていて、無事赤ちゃんが生まれてきますように、

丸いおっぱいからは豊かなお乳が出ますように、丸いおしりは豊かな栄養に恵まれますように。

命が生まれ育つための祈りが込められていたのかもしれません。

私たち現代人にとって「芸術」は生きていく上で必ずしも必要なものではなく、

暮らしが豊かな者が行う二次的なものと考えている所があるようですが、

彼らにとって芸術とは生きていく上でなくてはならない大切なものだったのではないでしょうか。

猿から人へ。私たちは一体どこで「人間」になったのか…。

そう、それは「芸術を創造し始めたとき」、なのかもしれません。

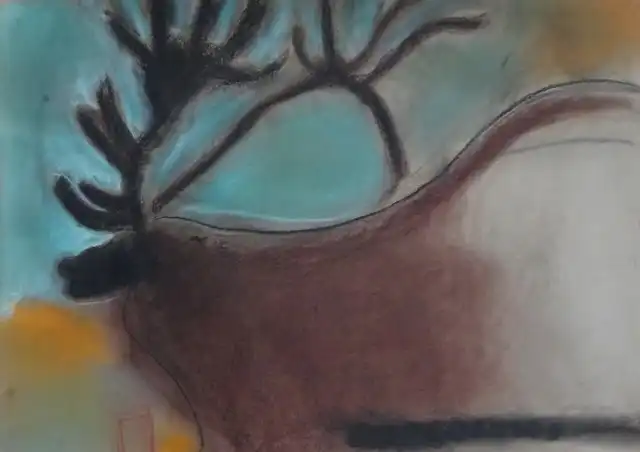

洞窟画に込められた祈り

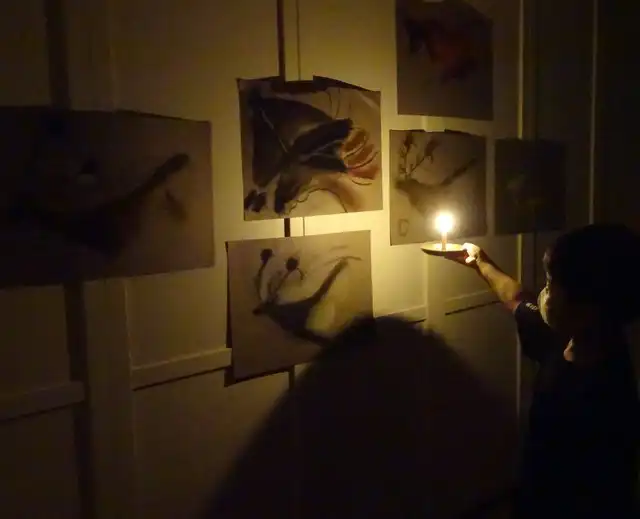

真っ暗な洞窟の中へ、動物油で灯した明かりを手に、彼らは入っていった。

凹凸ある洞窟の壁面が照らし出され、また影も浮かび上がる。

壁面に描かれた動物が、その明と暗のドラマの中で浮かび上がる。

炎が揺らぐと、動物の絵も揺らぐ。

まるで動物が動き出し、飛び出して来ようとしているかのように。。

そして、動物の骨でつくられた笛が奏でる音楽が、洞窟内いっぱいに響き渡る。

氷河期の冬は長く厳しい。

その長い冬の間、彼らは洞窟の中で絵を描いていたのだろうか。

彼らはその絵にどのような祈りを込めていたのだろう…。

魚釣りの体験について話してみました。

捕った魚の命は奪わなければ食べられない。

魚は命をとられる瞬間、まるで「最期」であることを悟ったかの如く、大きく瞳を開く。

魚は傷みを感じない、と言う人がいるが、間違いなく、魚たちは傷みを感じている。

(最近の科学では下等動物たちも痛み苦しみを感じている、と考えられてきているそうです。)

魚が釣れたことは嬉しいが、命をとる時は何度やっても、ためらいが生じる。

その魚の傷みを受け止めなければならないから。

その後、その魚は持ち帰って丁寧に扱われる。頭も骨も無駄なく使う。

そうしたいと自然に思うから。

魚に「ありがとう」という気持ちが芽生えてくる。

釣りをしていると、魚は物ではない、ということに気づかされる。

でも、日々、私たちが扱う肉や魚はトレ-に乗せられた「物」に過ぎず、 そこに痛みも感謝の気持ちも起きない。

狩猟採集生活していた彼らは、どのような気持だったのだろうか・・・。

ひとりの男の子が答えてくれた。

「捕った動物にありがとうって言うために、描いていたのかもしれない。」

先生「動物の絵の中にはお腹の大きなものがいくつか描かれているよね。

彼らはお腹の丸い女性像もたくさん作っていたけど、動物の絵とどの様な関係があると思う?」

この問いは子ども達にはとっても難しい。しばらく沈黙が続く…。

でも、一人の女の子が答えてくれました。「洞窟はきっとお母さんのお腹の中で、春になったら沢山動物が生まれてくるように祈ってたかも。」

もしかしたら、そうなのかもしれません。

本当のところは、当時の描いた人たちにしか分からないことですが、

こうして手を動かして作り描くことで、昔の人たちの気持ちに私達は少しだけ近づけたように思います。

昔の人々にとって芸術とは生きることから切り離すことのできないもの、

生活の中心に据えられた大切なものだったのでしょう。

授業を終えて おっぱいの大きな裸の人型像を見て、変扱いしたり、笑ったりする子どもは一人もいませんでした。

表層の印象だけで浅く見るのではなく、その姿の本質に感性を向けていくことができた、大事な体験となったように思います。

後期旧石器時代の事については、学校の授業ではほとんど触れることはありませんが、

彼らが残した芸術作品は、私たちの存在の根本、その大切さに気付かせてくれるものであり、

決して無視してはならないものであると感じます。

(curiousこども絵画造形クラス 細井信宏)